|

Construire sa caténaire inclinée type Midi.

|

Même si notre réseau ne représente

pas de sites réels, nous l'avons délibérément ancré dans le Midi de la

France, et, pour les amateurs de chemin de fer que nous sommes, nous

nous situons clairement dans une région dépendant de l'ancienne

Compagnie du Midi. Comme nous voulions pouvoir faire rouler toutes

sortes de matériels, donc des machines électriques, il était clair que

nous devrions équiper une partie de nos voies de caténaires, mais il se

trouve que la caténaire Midi est assez différente des systèmes utilisés

dans d'autres régions, plutôt originale, et, à notre goût, très belle.

Tout pour nous séduire Mais quand on sait ce qui fait son

originalité, et sa beauté, les problèmes commencent à se poser

sérieusement aux modélistes que nous sommes. |

|

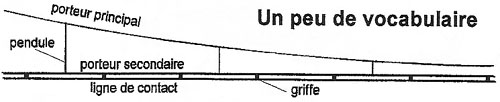

| Le système d'alimentation en courant électrique par fil

de contact « à suspension caténaire » se présente le plus souvent de la façon suivante : les machines sont munies

d'un archet ou d'un «

pantographe » dont les palettes viennent frotter sur un fil électrique

installé au-dessus des voies. Premier problème : en ligne droite, ça va,

mais dans les courbes, le fil (souple mais tendu) ne peut pas suivre

exactement la forme du tracé, aussi dessine-t-il un polygone (fig. 1a.)

On appelle d'ailleurs ces caténaires « polygonales ». |

|

|

|

|

| |

|

La

caténaire Midi, quant à elle, résout le problème par un système élégant

de tensions réparties, qui amène le fil de contact à épouser presque

parfaitement les sinuosités de la voie. Pour atteindre à ce résultat,

les câbles porteurs sont disposés de telle façon que les « panneaux » de

caténaire s'inclinent dans les courbes presque jusqu'à l'horizontale. Il

faut avoir suivi une ligne ainsi équipée pour en apprécier la complexité

géométrique, mais aussi l'harmonie, en particulier dans les zones où

courbes et contre-courbes se succèdent (fig. 1b). |

|

|

|

Comme le fil de contact

doit être disposé à une hauteur définie, (quelque peu variable,

cependant), et comme le développement vertical du système dépend de son

inclinaison, on comprend que la fixation impose quasiment pour chaque

poteau une disposition différente.

La caténaire est située à une

hauteur de 5,20 mètres (59.8mm) en moyenne. Elle peut descendre à 4,31 mètres

(49.5mm),

sous les ponts-routes et les tunnels, et atteindre 6,20 mètres (71.3mm) sur les

passages à niveau. |

|

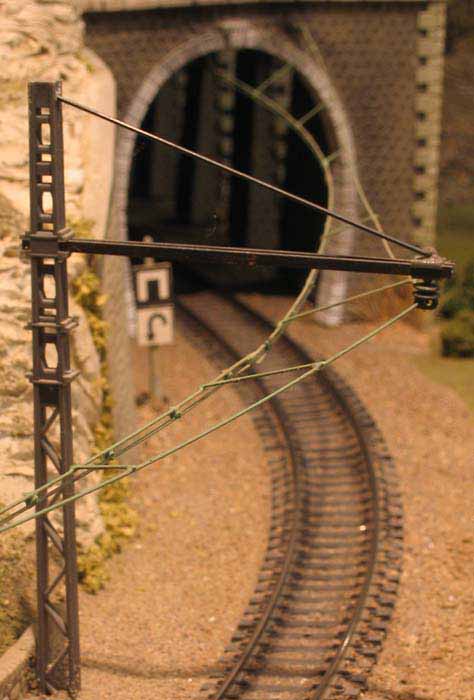

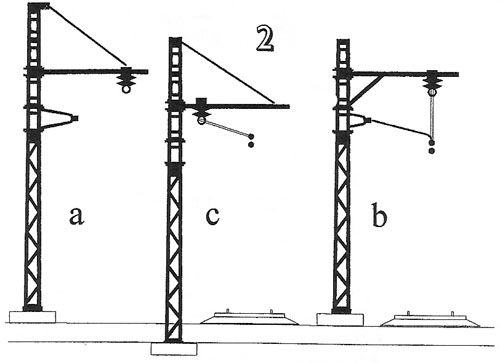

Tout cela fait que pour le modéliste, la pose d'une

caténaire Midi se présente comme un défi que, pourtant, nous avons

souhaité relever. Mais comme nous sommes un peu paresseux, nous avons

cherché les moyens de nous en tirer sans trop de migraines. Commençons

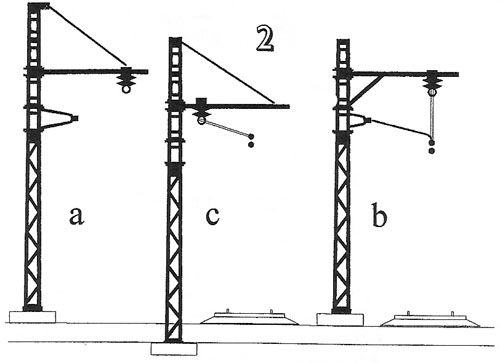

par les poteaux. Nous avons utilisé des poteaux JV type Sud-Est, (dessin

2 a), très solides et jolis, qu'il nous a quand même fallu un peu

bricoler. Le dessin 2 montre les transformations mises en œuvre pour

obtenir les deux types de poteaux dont nous avions besoin. Pour ceux à

console haute (ligne droite, dessin 2 b), nous avons recoupé le sommet

des poteaux JV afin d'amener la console plus près du sommet du poteau,

et un peu rabougri le support d'antibalançant qui nous semblait trop

long pour notre usage Midi. Pour les poteaux à console basse (en courbe,

dessin 2 c), nous avons simplement supprimé le support d'antibalançant

(inutile), et nous avons fixé les poteaux par en dessous, ce qui les

fait descendre d'environ 1 cm. Tous les poteaux retrouvent donc une

hauteur d'à peu près 110 mm au-dessus du sol, mais les consoles se

trouvent à des hauteurs différentes, comme en réalité. Nous avons aussi

supprimé le support du tirant supérieur que nous trouvions trop lourd d'aspect. Aux poteaux

"bas", nous avons ajouté un tirant en corde à

piano, fiché dans un trou et collé, aux poteaux "hauts", nous avons

ajouté des étais à 45° découpés dans des chutes des consoles et collés

en place. Tout ceci est un peu simpliste et ne reproduit pas la réalité

à 100%, mais l'allure générale est bonne, et c'est facile à faire... |

|

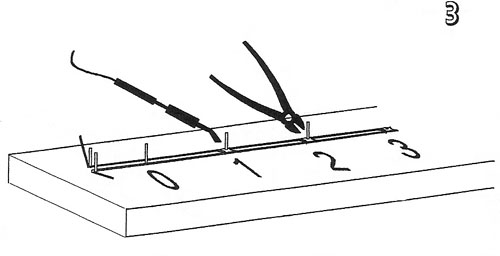

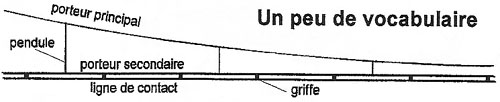

| Les poteaux sont installés à des intervalles qui varient

entre 30 et 35 cm dans les courbes serrées, et 40 et même jusqu'à 47 cm

en ligne droite. Passons maintenant à la caténaire proprement dite.

Nous avons utilisé du fil de bronze de 5/10èmes

(résistant à l'étirement) acheté en rouleau chez

Weber à Paris. Il nous a fallu compter 3 fois autant de fil que nous

avions de mètres à équiper. La première tâche a consisté à

fabriquer l'ensemble fil de contact - fil porteur secondaire. Ces deux

câbles sont, dans la réalité, espacés de 4,7 cm, et reliés par des

griffes disposées à un intervalle qui varie en fonction du rayon de la

courbe qu'on équipe. Pour nous simplifier le travail, nous avons limité

à 3 les variantes possibles. Pour les lignes droites, les griffes sont

espacées de 5 cm, dans les courbes à grand rayon, l'espace se réduit à

3,5 cm, et dans les courbes serrées à 2,5 cm. Mais passons à la

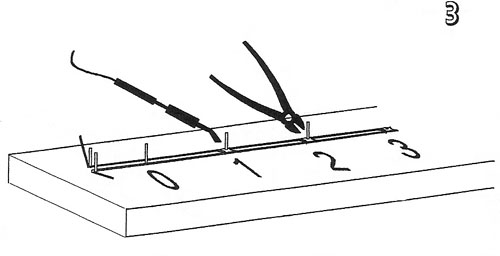

pratique. Nous avons d'abord préparé un banc de travail bien simple :

une planche de bois dur bien plate a été percée de trous aux intervalles

choisis (2,5, 3,5 ou 5 cm), parfaitement alignés, sur une longueur d'à

peu près 1 mètre (fig 3). Dans ces trous, des tronçons de fil de laiton

de 1 mm de Ø sont fichés. De part et d'autre, deux brins de fil de

bronze sont tendus, entre des pions constitués de clous solidement

plantés, et guidés de place en place par des clous sans tête. Les deux

brins et les entretoises en laiton sont alors soudés ensemble. Avec une

pince coupante, il ne reste plus qu'à tronçonner à ras les éléments

superflus, ne gardant que les « griffes » minuscules mais très solides. |

|

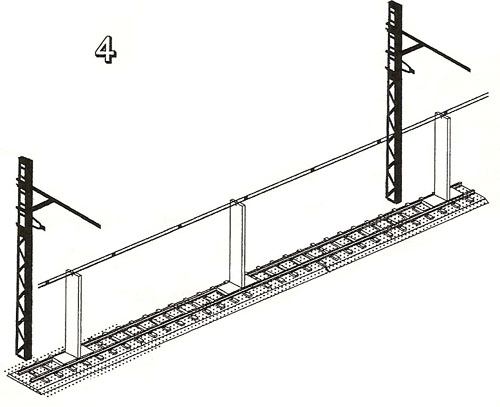

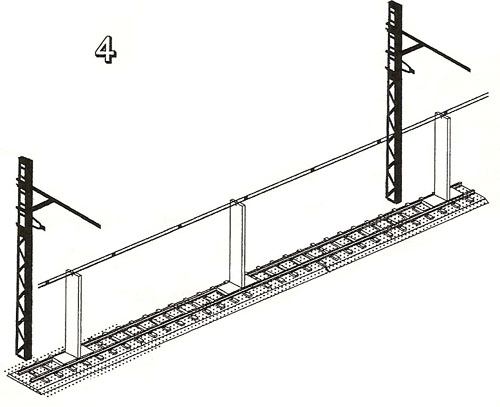

Le résultat constitue une sorte d'échelle, qui se laisse courber

sans peine dans le sens horizontal, mais très rigide dans le sens

vertical.

Ces brins ont été disposés au-dessus de la voie, à la bonne hauteur et

bien alignés, par l'intermédiaire de supports provisoires découpés dans

du carton-plume (fig. 4) |

|

Rappelons que l'ensemble porteur

secondaire + fil de contact est toujours disposé verticalement, en ligne

droite comme en courbe. |

|

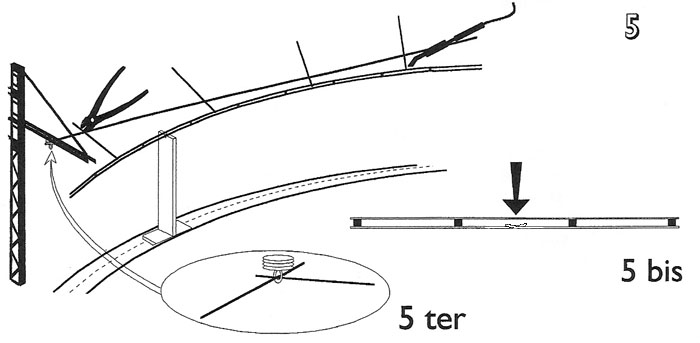

Nous avons ensuite disposé le porteur principal, brin

par brin entre les poteaux, formant une courbe régulière d'un isolateur

au suivant, et descendant jusqu'à environ 5 mm du porteur secondaire, au

plus bas. Dans les lignes droites, ce porteur est situé à la verticale

du porteur secondaire + fil de contact. Mais dans les courbes, ça se

complique. La forme du porteur est une résultante de diverses forces de

traction contradictoires. En gros, la fixation aux poteaux tire le câble

vers l'extérieur de la courbe, la pesanteur tire vers le bas, et c'est

en tendant tout le bazar qu'on amène le fil de contact à la bonne

hauteur et au bon endroit au-dessus des rails. Pour nous, le problème

est un peu différent, puisque nous ne tendons pas le fil. Il faut lui

donner une courbure vraisemblable, à l'instinct, puis commencer à souder

les pendules « à vue de nez ». Nos pendules sont de petits brins de fil

de bronze, formés en crochet à un bout, ce qui facilitera leur accroche

du porteur secondaire. Nous les avons positionnés et soudés un à un à

l'intervalle (réaliste) de I pour deux griffes, en commençant par le

plus court (au milieu du panneau). L'extrémité « haute » repose contre

le porteur principal, puis y est soudée légèrement. Pendule après

pendule, le panneau prend forme. Quand tous les pendules sont placés, on

vérifie l'effet général. Il faut souvent redresser l'alignement ici ou

là , en dessoudant fugitivement le haut de quelques pendules pour

permettre au porteur de trouver sa position d'équilibre. |

|

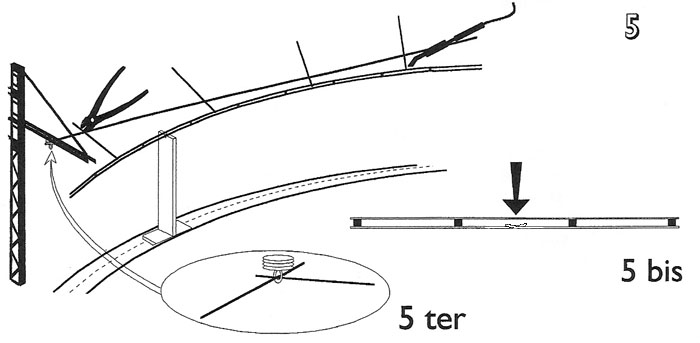

Quand on arrive au bout d'un brin de « l'échelle » de base, on y soude le brin suivant par le porteur

secondaire seulement, en relevant les extrémités du fil de contact en

spatule de ski à la pince, sur quelques mm (fig. 5 bis) Panneau après

panneau la caténaire prend forme. Dès qu'un ou deux panneaux sont

terminés, il est bon de contrôler leur tenue en faisant passer une

machine, pantographe levé. Si le fil s'écarte trop du centre de l'archet, il faut rectifier (dessouder, rallonger ou raccourcir les

pendules...). Alors seulement, on peut éliminer à la pince coupante les

bouts des pendules qui dépassent vers le haut. Tant que les panneaux

sont libres à leur extrémité encore non terminée, la caténaire est assez

souple, et monte sous la pression du pantographe mais au fur et à mesure

de l'avancement du chantier, l'ensemble se rigidifie, et les petits

mouvements de la caténaire terminée ne font que reproduire ceux qui se

produisent aussi dans la réalité. Les extrémités des brins de porteurs

principaux qui se croisent dans les isolateurs des poteaux gagnent à

être soudés entre eux, mais gare à ne pas faire fondre les isolateurs

(en plastique). On peut aussi les fixer à la colle instantanée (fig. 5

ter). On coupe enfin ce qui dépasse. Voilà , la caténaire est terminée,

les essais satisfaisants. Cela passe partout sans accrocher, le

pantographe de la machine ne part jamais « en l'air », il touche

toujours le fil. Parfait, il ne reste plus qu'à peindre le fil d'une

jolie couleur bronze oxydé (vert de gris). Nous avons choisi un vert

amande (Humbrol n° 120) qui rend la caténaire encore plus discrète, la

fait paraître encore plus fine. Un délice !

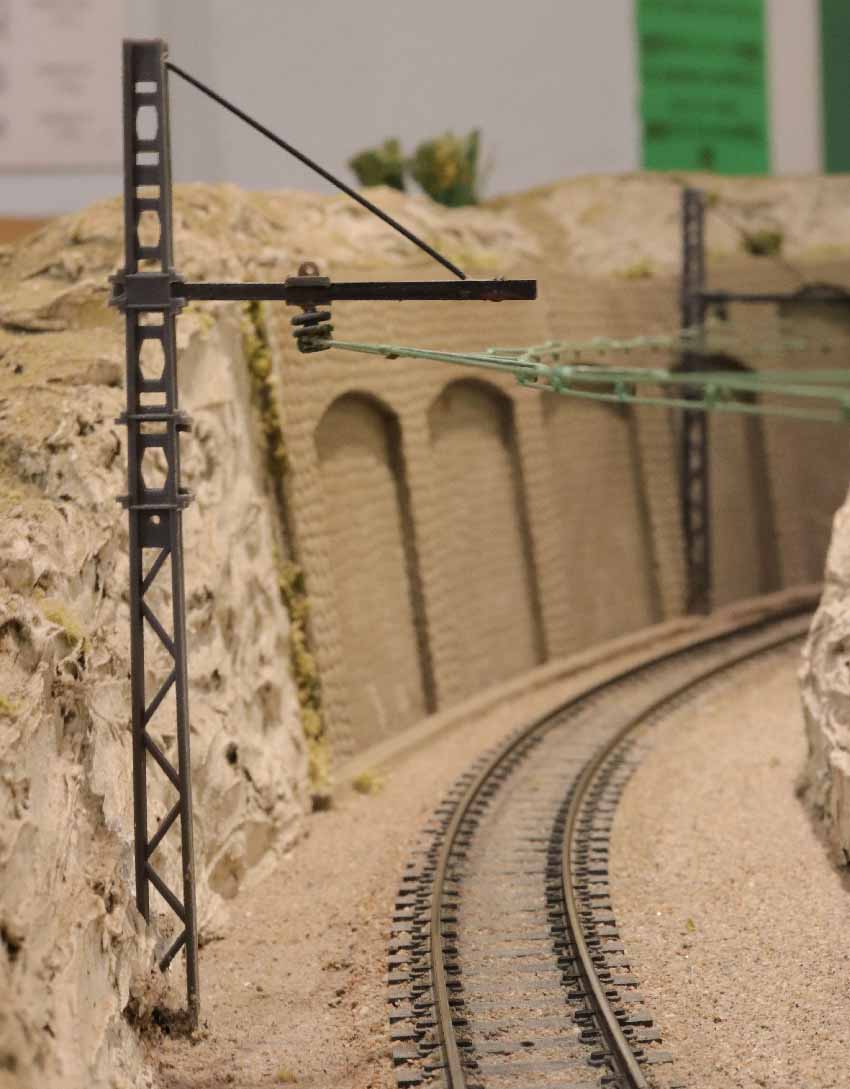

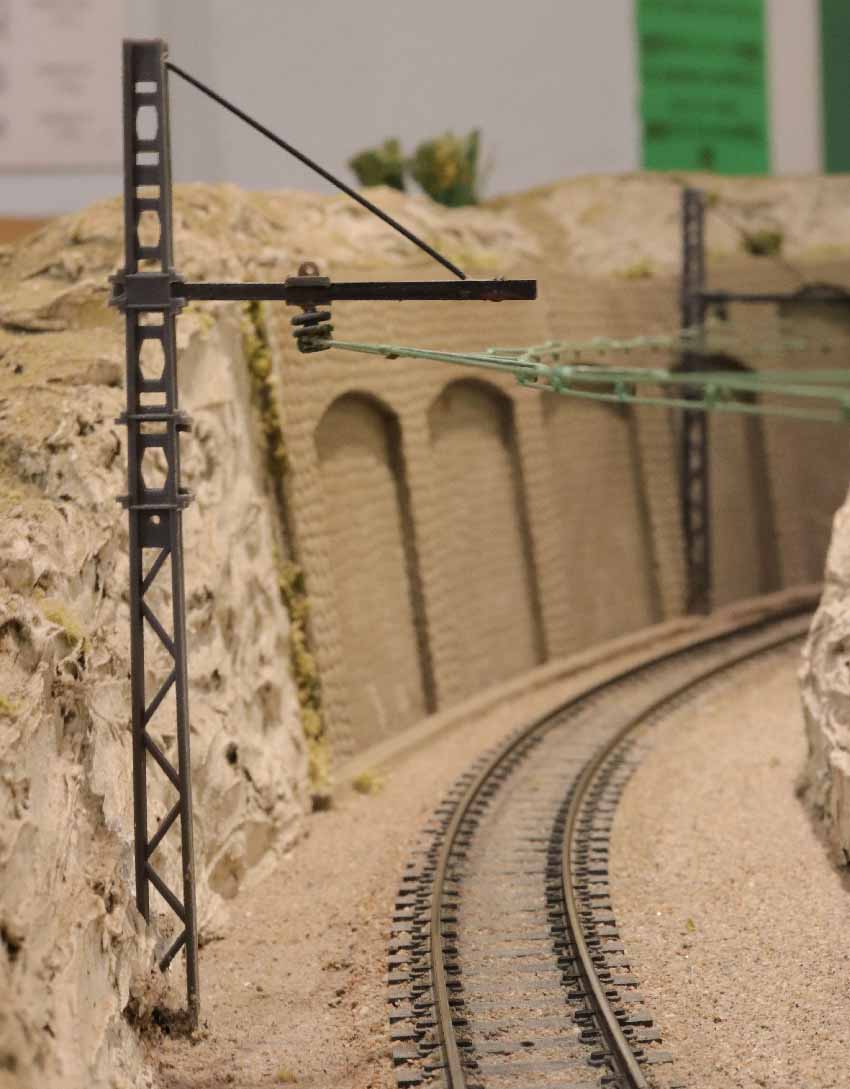

Les

spécificités.

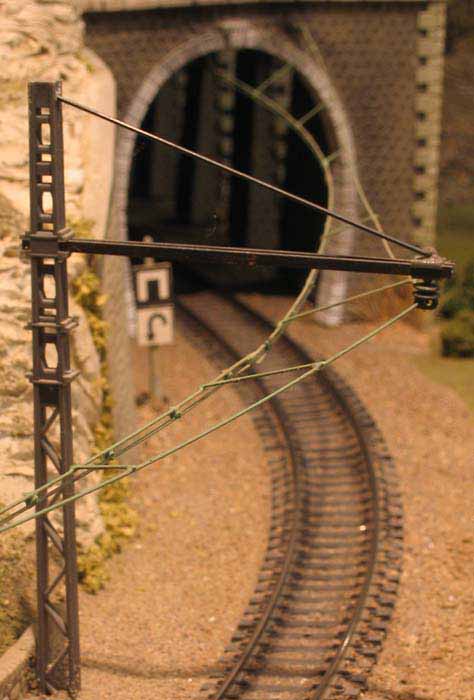

Le branchement en Y avec les deux directions en courbe.

La courbe en sortie de gare. On

distingue bien les 3 poteaux différents de cette section entre le pont

et le pare éboulis.

Voir les

VIDÉOS. |