|

|

Ça fait longtemps que l’idée me trottait dans la tête, il a bien fallu

qu’elle débouche sur une réalisation concrète.

Le thème est une scène de battage qu’on dirait aujourd’hui « à

l’ancienne ».

La difficulté principale est la grande variété de matériels très

particuliers que j’ai dû fabriquer de mes propres mains, faute d’en

trouver de satisfaisants dans le commerce.

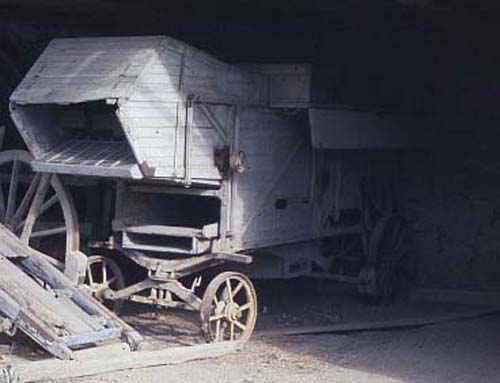

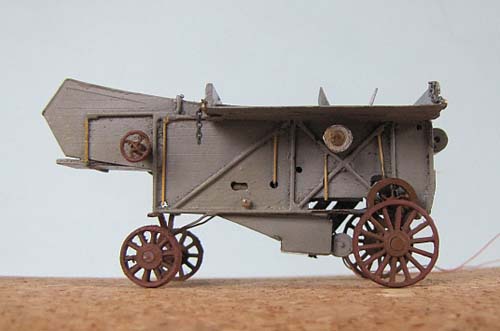

A tout seigneur, tout honneur, j’ai commencé par la batteuse. J’avais

heureusement relevé les dimensions d’une vraie, abandonnée au fond d’un

hangar. C’est celle-là dont j’ai fait un modèle plutôt fidèle.

Il va de soi que je souhaitais reproduire au mieux les mouvements des parties mobiles. Pour cette raison, la batteuse est motorisée, et des « courroies » - en fait des rubans élastiques – animent diverses roues ou poulies, et surtout la locomobile.

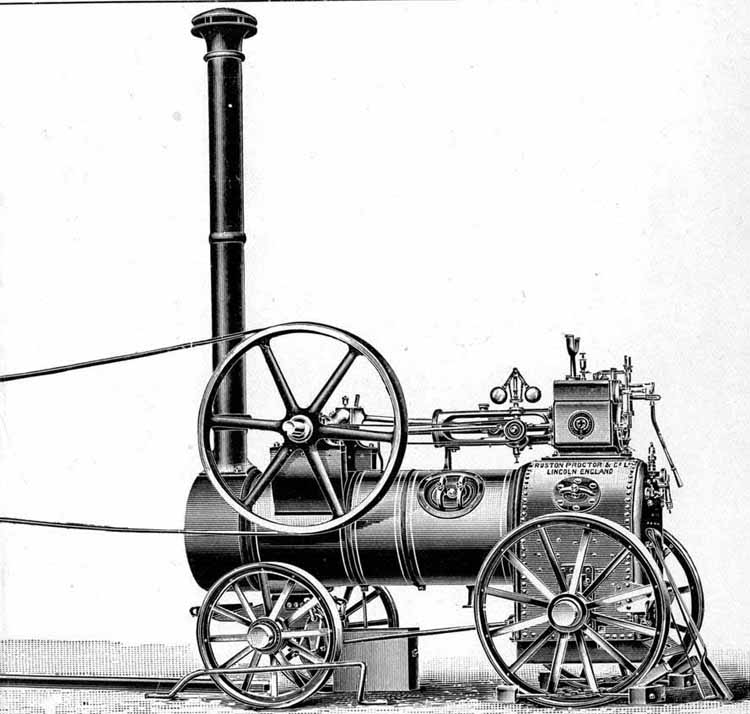

Cette dernière est un modèle de dessin libre, inspirée par des tas de gravures ou photos consultées. Un modèle simple : monocylindre, et avec une seule grande roue / volant d’entraînement.

Une fois ces deux matériels construits, le reste n’était plus qu’un jeu d’enfant (hum ? hum ?).

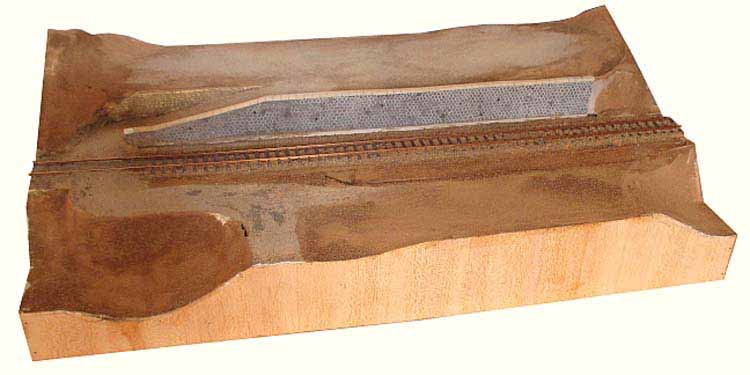

L’interface « standard » d’un modulino impose un profil en pente de l’arrière vers l’avant. Or pour mon projet j’avais besoin de plans horizontaux, pour y représenter d’une part un champ de blé moissonné, d’autre part l’aire de battage. Tout en conservant les interfaces obligatoires, j’ai remonté a zone « basse » jusqu’au niveau de la voie, et j’ai établi un plateau « haut » 4 cm au-dessus de celle-ci

A l’ouest (à gauche), l’échancrure me servira d’une part, évidemment, à rejoindre le profil de l’interface, mais aussi à installer un chemin rural reliant le champ en bas à l’aire en haut. Le chemin domine une petite terrasse, l’ensemble forme comme un escalier à trois marches. A l’est la découpe plus modeste accueillera quelques dalles calcaires en encorbellement.

La voie mise en place est ballastée, un grand mur de soutènement en pierres hexagonales la domine, quelques murettes en pierres sèches auront aussi leur rôle à jouer.

Comme j’en ai l’habitude, j’ai recouvert les reliefs de plusieurs couches de papier essuie-tout trempé dans de la colle à bois, puis saupoudré de deux couches bien baveuses de « terre de taupe » (terre naturelle passée finement).

On devine que la grande plate-forme supérieure, l’aire de battage, se prolonge à l’est par une zone légèrement surélevée, là où s’ancre un moulin à vent, complément logique du battage.

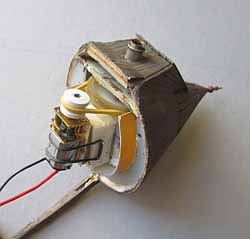

Ce moulin, représentation fidèle de ceux du Languedoc, est construit, pour le fût, en ©carton-plume, variété « domino », "pelable", dont la mousse mise à nu est estampée pour représenter les pierres de la maçonnerie. L’enduit qui recouvre la paroi, en s’effritant çà et là révèle la structure sous-jacente.

Le chapeau conique est

recouvert de lames de bois de Reblochon, les toiles des ailes sont faites de

ce papier qui sert à nettoyer les lunettes.

Les ailes sont animées par un minuscule

moteur + réducteur de fabrication chinoise.

Petit à petit, j’ai constitué le décor, de la partie basse d’abord, en commençant par l’ouest. Avec mes mains, dessus ma tête j’ai monté les murettes, j’ai planté quelques vieux ceps de vigne, un amandier, des genêts ont poussé et bien d’autres plantes odorantes

Le chemin bien caillouteux, bien raboteux se hisse jusqu’à la voie ferrée qu’il traverse sans vergogne par un audacieux passage à niveau, gardé par... deux croix de St André, puis une rampe sévère, entre deux murettes. Chaud, chaud.

Au centre du modulino, le champ de blé fraîchement fauché. Il ne reste que le chaume et dans les angles, sur les bords, le long des barbelés, quelques rangées de blé sur pied que la faucheuse n’a pas pu atteindre.

Le chaume est constitué de sciure soigneusement sélectionnée (la sciure d’aggloméré, par exemple, donne des « brins » trop carrés, peu vraisemblables). Quant au blé, c’est le la ficelle d’emballage, en sisal, mais pas de cette variété moderne, blanche et torsadée de façon serrée. C’est en fait de la ficelle de lieuse, qu’un ami avait conservée pour mon plus grand bonheur. Sa couleur dorée, ses torsades lâches m’ont paru parfaitement adaptées à mon usage. La ficelle est coupée en tronçons d’environ 1 cm tenus fermement entre le pouce et l’index. La base de la touffe est trempée dans de la colle blanche à bois, puis la touffe « plantée » (chez moi on dit « quillée ») et maintenue verticale quelques secondes, le temps que la colle commence à prendre.

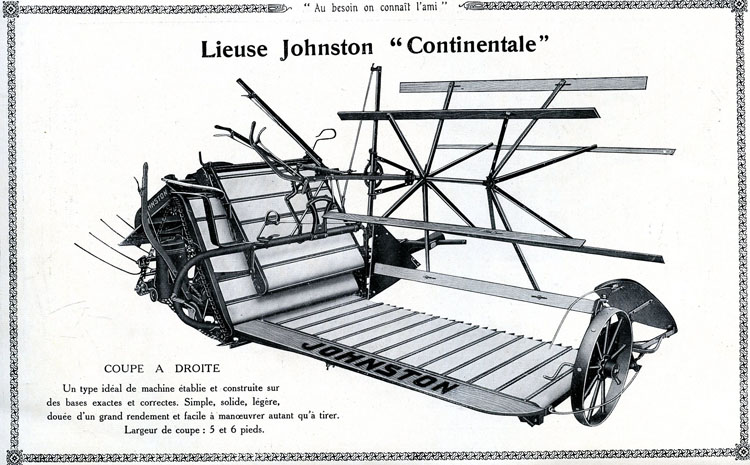

J’ai écrit « la faucheuse », puis plus loin « ficelle de lieuse ». Me voilà au cœur du sujet.

Mon petit peuple n’a pas peur du modernisme, aussi ont-ils fait l’acquisition d’une faucheuse-lieuse qui leur économise bien de la peine.

A eux, sans doute, mais à moi ? Croyez-vous qu’il soit facile de trouver des plans pour fabriquer un modèle correct de faucheuse-lieuse ? Je les cherche encore ! Alors, comme pour la locomobile, j’ai travaillé à partir de gravures, de photos, de films. Et je peux vous dire qu’une faucheuse-lieuse c’est un sacré foutoir !

Sa tâche terminée elle attend dans un coin du champ qu’on la ramène à l’abri jusqu’à la prochaine fauchaison.

Si nous tentons de poursuive notre visite vers l’est, juste derrière la clôture du champ le terrain dégringole jusqu’à un entablement calcaire. Là le paysan a installé trois ruches. Les abeilles trouveront sans mal à butiner et aussi à boire, à une source légèrement ferrugineuse qui sort entre les strates.

Je nous propose maintenant de remonter le

chemin jusqu’à l’aire de battage.

Nous avons déjà vu de près la batteuse et la

locomobile, mais il y a ici bien d’autres matériels.

D’abord, chargée sur une remorque de jeep

Willis, une tonne, réserve d’eau dont la locomobile aura bien besoin.

Surtout, toute chargée de gerbes, une charrette typique de nos régions ; pas un chariot à 4 petites roues, une vraie charrette avec de grandes roues. Comme il se doit, elle est peinte en « bleu charron ». Elle tient debout grâce aux étais dont elle est équipée, comme elles le sont toutes, mais pour plus de sûreté on l’a appuyée sur un tréteau.

Juché au sommet du chargement, un ouvrier passe les bottes à ceux qui sont sur la batteuse, qui couperont la ficelle et enfourneront la gerbe ainsi déliée.

La batteuse ayant fait son travail rejette par « l’avant » la paille et la balle. La paille est ramassée, chargée sur une charrette semblable à la précédente.

La balle sera dispersée par le vent.

À l’arrière de la batteuse, des goulottes (que j’ai oublié de reproduire) distribuent le grain propre que les ouvriers enfournent dans des sacs.

Les sacs pleins sont chargés sur un charreton pour être emportés vers le moulin, peut-être.

Bien sûr mon petit peuple aura besoin de se restaurer, et de s’hydrater aussi. Tout au nord-ouest, dans l’ombre propice d’un petit bois, on a installé sur des tables improvisées toutes sortes de bonnes nourritures, et des boissons. De la charcuterie « maison » s’étale sur des torchons propres, de belles miches de pain n’attendent que le passage du Laguiole ou du couteau suisse de la Manu dont chacun possède un exemplaire jalousement gardé.

Pour peupler la scène, j’ai patiemment rassemblé, puis peint, modifié s’il le fallait, toutes sortes de personnages d’origines variées. Ceux qu’on voit ci-dessous avant leur installation, n’ont pas tous été utilisés, mais avec 16 figurines, je pense que la scène est suffisamment vivante.

Au milieu de l'image on remarque dans sa robe bleue la belle Grételle. Prisonnier en Allemagne affecté dans une ferme, Anselme ne pouvait moins que tomber amoureux d'elle, amour partagé. Dès la fin de la guerre Anselme est libéré et retourne en Allemagne pour l'épouser et la ramener chez nous. Accueillie d'abord avec méfiance, Grételle a rapidement emporté toutes les sympathies. Elle est aujourd'hui une des figures les plus populaires du village.

Sans compter un cheval, deux chiens, un lapin et l’oiseau imprévu qui hante toujours mes modulinos, ici un Fleuntche à tête rouge.

Vue générale.