Dire que la Compagnie du Midi fut victime du centralisme parisien peut paraître un lieu commun! Mais c'est aussi le triste constat d'une réalité : qui connaît le dépôt de Castres ?

- “Sombrer dans l'oubli, c'est mourir deux fois ; une fois suffit !”, estime Michel VIERS, qui nous raconte l'histoire d'un établissement qui semble avoir été conçu pour le modélisme, de par ses dimensions...

MERCI aux anciens : Nous n'aurions pu écrire ces pages ni fournir les illustrations à l'appui, sans la bienveillance des anciens du dépôt et la coopération des collectionneurs ; qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude.

MM. Fernard Benet, René Clerc, Noël Fontes, Louis Gardes, Aimé Rayssiguier, André Viala, Aimé Viguier, Louis Briand, André Payen, Jean-Louis Sabatier, Michel Siguier, Alain Levy, la bibliothèque et les archives de Castres et, bien sûr, la SNCF. Nous n'avons retrouvé, en revanche, aucun nom des photographes à qui nous devons ces images. Qu'ils soient ici collectivement remerciés.

Texte: MICHEL VIERS

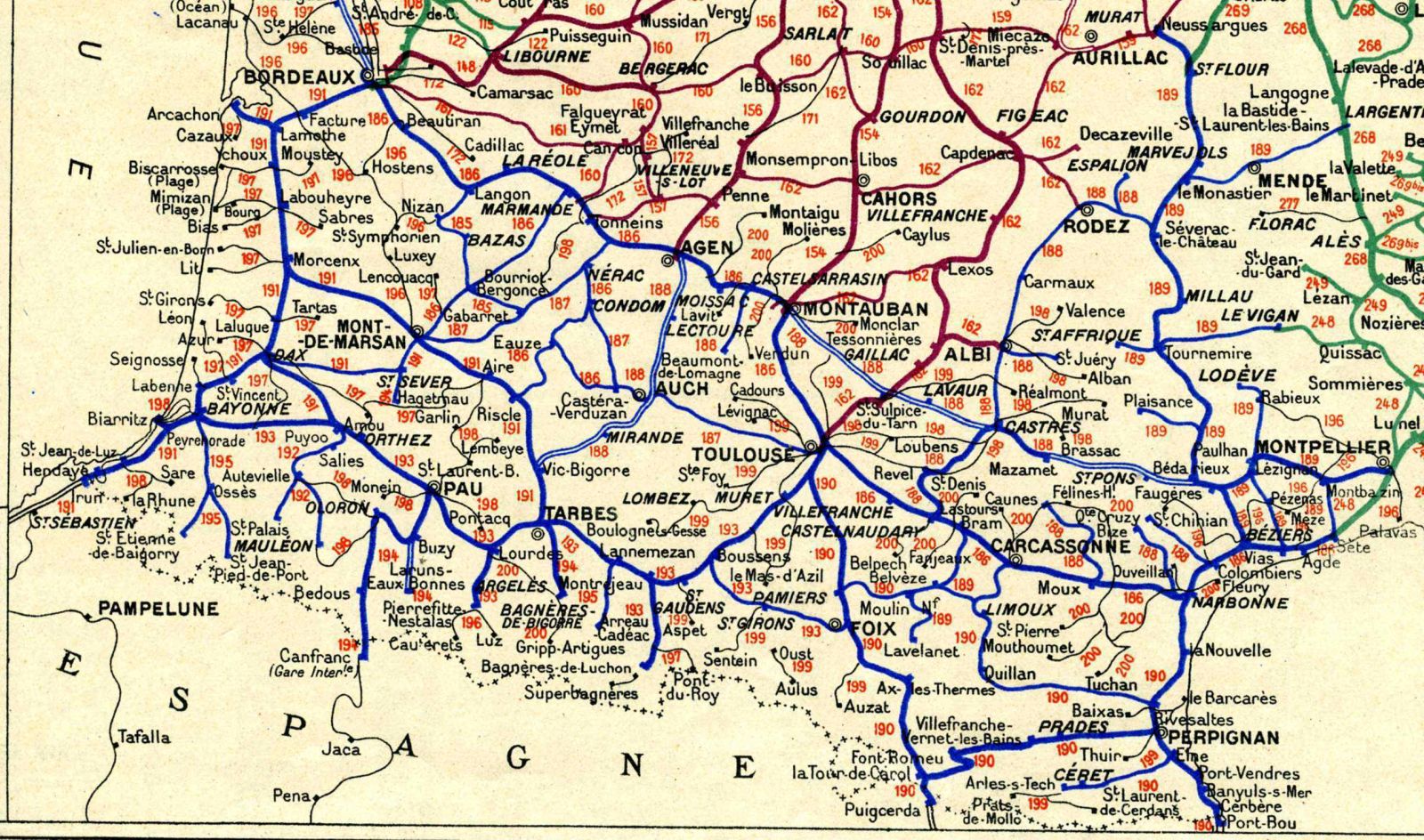

Le Sud-Tarn voit arriver le chemin de fer en 1865. L'ouverture officielle de la ligne de Castelnaudary à Castres a lieu, sans cérémonie, le 16 avril, le service normal commençant des le lendemain. Castres. située à l'extrémité d'un embranchement de 55 km de la ligne Midi de Toulouse à Cette, est alors une ville de près de 20.000 habitants où dominent une industrie textile florissante et quelques autres ateliers: fonderies, faïencerie... La gare est établie dans une zone rurale. au Sud-ouest de l'agglomération, en bordure de la route de Toulouse. Le dépôt, extrêmement sommaire, est installé à l'opposé des bâtiments à usage public, dans un élargissement de la concession. Du type classique des “petits dépôts" de la compagnie, “il peut contenir deux machines, ce qui suffira sans doute longtemps a Castres", selon le Mémoire de l'ingénieur en chef (1864)! Il comprend donc essentiellement une remise à deux voies, avec fosses et appentis servant d'atelier, et une plaque tournante de 12 m, en cul-de-sac. Le bâtiment de la remise est qualifié de “dépôt provisoire” et nous verrons que c'est à juste titre. Il est constitué d'une structure en charpente et d'un remplissage léger en briques. Nous n'avons pas de documents attestant des machines affectées a l'embranchement, mais on peut conjecturer l'utilisation des 120-149 à 180, 201 à 240 (accessoirement, la machine n° 230 est baptisée Castres), des 032-T “Engerth“ 302 à 345, et peut-être des 111 n° 33 à 40.

A LA FIN DU SECOND EMPIRE, LE DÉPÔT DE CASTRES REÇOIT LES ÉQUIPEMENTS QU'IL CONSERVERA JUSQU'EN 1957.

En 1869, l'ouverture de la ligne de Castres à Albi entraîne un premier bouleversement des installations. La remise est doublée au moyen de celle - identique!- de Mazamet "qui est inutile" ,selon un rapport de l'ingénieur en chef de la voie daté de 1869. Et surtout, la plaque tournante est déplacée, 13 voies rayonnantes permettant dorénavant le garage a l'air libre d'un parc bien plus important. Corrélativement, un des deux châteaux d'eau de la gare est transféré dans les emprises du dépôt, mais encore alimenté par une conduite d'eau de la ville. Dans les 10 années qui suivent, les choses vont bien changer! La ligne, qui avait atteint Mazamet en 1866, est prolongée en direction de Bédarieux tandis que l'on s'active sur la transversale Montauban/St Sulpice/Castres qui ouvrira en 1888. Le Midi acquiert les terrains des fermes qui jouxtent la gare au Nord-Ouest et s'attaque a l'établissement d'un dépôt considérable dont les dispositions générales resteront telles jusqu'à sa fermeture, en 1957. Son édification impose qu'on taille, dans le flanc d'un coteau dominant la gare d'une dizaine de mètres, une plate-forme de plus de 300 m de long et plus de 60 m de large!

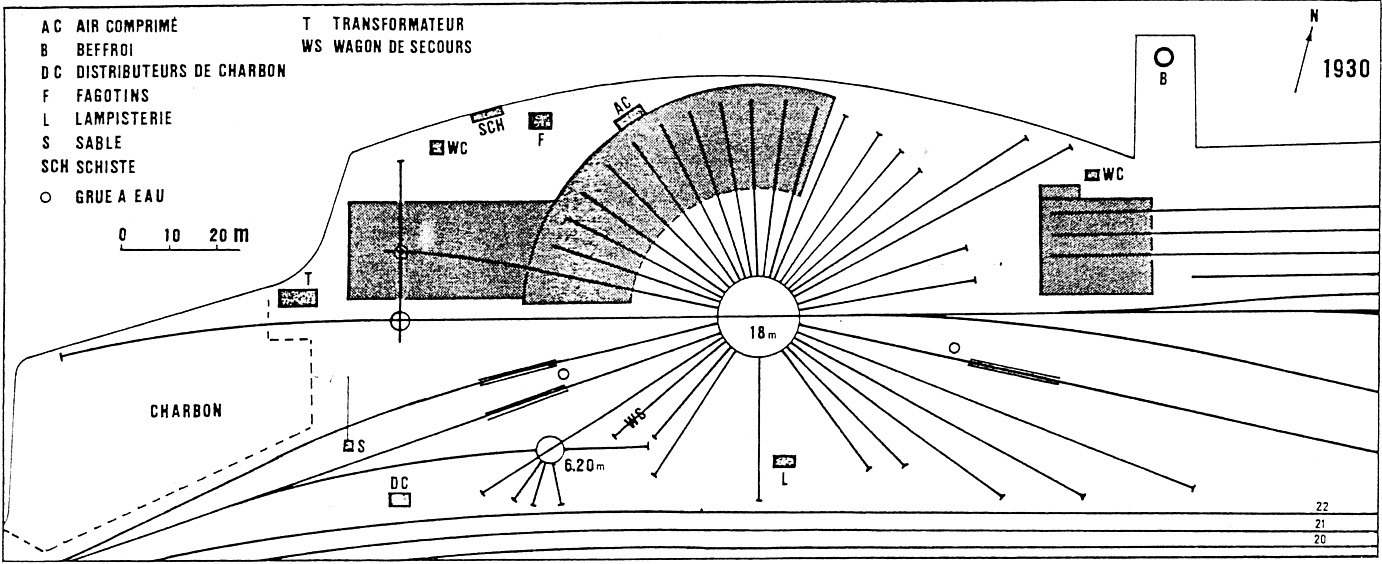

Les bâtiments en maçonnerie, construits autour de 1880, comprennent d'abord une rotonde en arc de cercle formant un secteur d'à peu près 100 degrés couvrant 12 voies. Elle est prolongée à |'Ouest par une aile à usage d'atelier à laquelle la première voie sous rotonde donne accès. Le pignon est relevé par un étage dans lequel sont aménagés cuisine, réfectoire, lavabos et dortoirs. Au rez-de-chaussée règnent les bureaux. Symétriquement à l'atelier, mais séparé de la rotonde, le bâtiment du Petit Entretien des wagons de marchandises reprend la même architecture.

Si l'on en croit les plans anciens, le pont-tournant - ou plus probablement la plaque tournante? ~ qui dessert la rotonde garde a l'origine son diamètre de 12 m. L'installation d'un pont de 18 m se fait à une date ultérieure. Mû par un moteur électrique, ce pont subsistera jusqu'à la fermeture du dépôt. Diverses installations annexes vont s'édifier au cours du temps. Le “bâtiment de la machine", dont le plan est daté de 1882, abrite une pompe puisant l'eau dans l'Agout, la rivière proche, pour l'alimentation du réservoir métallique de 95 m3. Ce réservoir typique du Midi (voir plan dans LR 539 et grues hydrauliques dans LR 533) trouve sa place a proximité de la rotonde, enclave dans une zone qui sera concédée aux cheminots pour y créer des jardins. Il alimente les trois grues hydrauliques du dépôt et celles de la gare. Le parc à charbon, installé en bout de dépôt, à l'Ouest, est desservi par une seule voie établie depuis le pont tournant le long de l'atelier. Cette disposition, sans doute malcommode et en tout cas insuffisante, est complétée par des stockages divers, disposés en particulier de part et d'autre de la voie d'entrée Est. Les tas considérables sont retenus par des murettes grossières. Le corps de garde des distributeurs de charbon trouve abri dans un petit bâtiment à toit plat, côté Ouest. Une photographie laisse voir une estacade et quelques paniers de charbon, mais l'alimentation des tenders se fait principalement par le moyen d'une grue automotrice à vapeur équipée d`une benne preneuse. Cette grue a aussi pour fonction la récupération des cendres, scories et mâchefers qu'e||e entasse derrière le corps de garde avant de les charger dans des wagons tombereaux pour les évacuer. Le fraisil est rassemblé dans un bac en bois dans la même zone. Cependant, la benne de la grue est trop large pour entrer dans les fosses de décrassage, si bien qu'il faut d'abord vider ces dernières au jet de pelle, une méthode pour le moins malcommode !

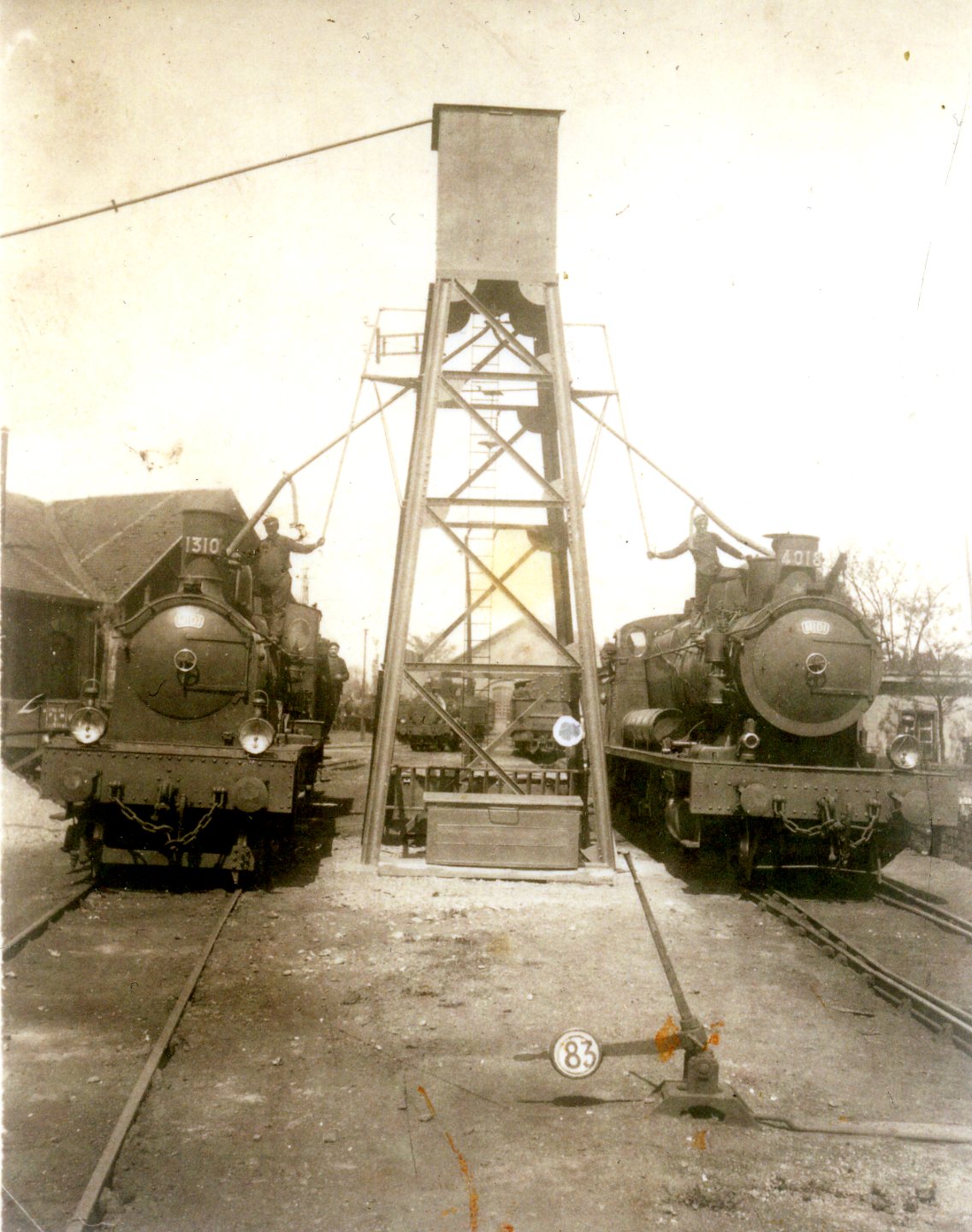

Entre les voies d'entrée et de sortie Ouest, se dresse une structure impressionnante: le distributeur de sable. C'est un gros réservoir parallélépipédique surmonté d'un toit a deux pentes, qui se dresse à plus de 8 m de haut au sommet d'un pylône en profilés métalliques rivés. Un long tube oblique, soutenu par de légers piliers, l'alimente depuis le local de séchage situé dans le prolongement de l'atelier. Le sable est distribué aux machines à droite ou à gauche par des tuyaux inclinés, prolongés par des flexibles. Un système de tringles commande |'ouverture des vannes de distribution. Du côte Est, une échelle vertigineuse (au moins 30 barreaux et pas un seul arceau de protection) permet d'atteindre et de visiter le réservoir.

En raison des risques d'incendie, on a aménagé la lampisterie à part, dans une caisse de wagon couvert ancien, installée entre les voies rayonnantes de la rotonde. Le logement paraît quelque peu fruste, mais il a le mérite de l'économie, comme les vestiaires du personnel en vieilles traverses et en tôle, ou le local pour le carbure (qui alimente les lampes à acétylène)... Dans la zone Est, près des stockages de charbon, on remarque la cabane des “coketiers", qui assurent la distribution du coke (cette dénomination cocasse apparaît, par exemple, sous la plume de L. Galine - "Exploitation technique des chemins de ter" -Dunod - 1901).

D'autres accessoires meublent le dépôt: lieux d'aisance, réserve de fagotins destinés a l'allumage, huilerie, le générateur 'Java' d'acétylène, bac a potasse utilisé pour le dégraissage des pièces...

Une chaudière de 121 Forquenot ex-PO, dont le châssis stationnait sur la voie parallèle à l'atelier, servit quelque temps de générateur de vapeur (témoignage de Louis Gardes). Nous croyons savoir que le rôle de “laveuse” fut attribué, entre 1935 et 1938, à la 130-906 ex-PO, et plus tard (?) à la 040 702 (série Midi 701-715). Cette machine stationnait ordinairement sur la première voie rayonnante extérieure à la rotonde. Et puis il nous faut bien mentionner le mystérieux “miaul", que nous ne connaissons qu'à partir de témoignages. Après la guerre, Castres aurait bénéficié d'un locotracteur à deux essieux pour déplacer les locomotives froides, et le bruit émis par cet engin lui aurait valu cet amical surnom. Qui a des renseignements sur le “miaul“, moins pittoresques mais plus concrets ?

A SON APOGÉE, LE DÉPÔT DE CASTRES EST TITULAIRE D'UNE CINQUANTAINE DE LOCOMOTIVES.

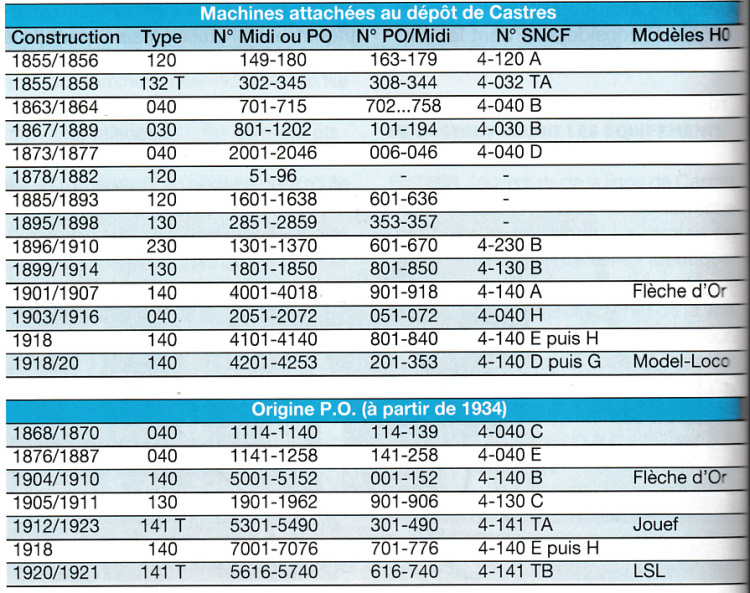

Tous ces dispositifs, des plus humbles aux plus imposants, sont là pour servir, entretenir, nourrir et bichonner les machines. Bien entendu, nous aimerions pouvoir recenser les machines titulaires année par année, numéro par numéro, mais cette ambition paraît illusoire. Nos informations sont fragmentaires, et même les documents anciens, trop rares, auxquels nous avons accès, comportent des erreurs, soulignées parfois d'un trait de crayon réprobateur par le chef de dépôt lui-même! Les reines du réseau du Midi, celles dont L.M. Vilain remarque qu'elles constituaient en 1889 près de 50 % du parc de la compagnie - ces "huit-cent" qu'on voit partout - viennent à Castres aussi. Ces 030 de la série 801 à 1202 sont des bonnes a tout faire. On les voit en tête des trains les plus variés, des express aux marchandises, seules, en double traction ou en renfort, Et ces locomotives durent: devenues 4-030-B 1 à 194 SNCF, un cliché nous en montre trois garées à l'air libre à Castres, dont une en position de "laveuse", En 1938, nous en avions encore sept, en 1955, deux... Attelées à un tender à deux essieux, l'empattement total s'élevait à 10,505 m. A Castres, sur le pont tournant de 18 m, pas de problème, il y avait de la marge, Mais la plaque tournante de St Pons était trop courte (témoignage de Noël Fontes), alors il fallait découpler, tourner la loco seule, pousser le tender sur la plaque, le tourner, refaire l'accouplement... dans l'intervalle entre un train montant vers Bédarieux et un train descendant vers Castres...

Très présentes aussi avant 1938, les 040 "deux mille", de la série 2051 à 2072, sont plutôt réservées aux marchandises. Rappelons que ces machines renaissent, a partir de 1903, d'anciennes 040 de la série 2001. Equipées d'une nouvelle chaudière, les 2051 se distinguent surtout par l'application, sous la direction de M. Herdner, du système compound à deux cylindres. Le cylindre HP est à droite, le BP, visiblement plus gros, à gauche. Réduites à quatre survivantes en 1938, renumérotées 4-040 H, elles disparaissent, au moins de nos documents, avant 1945.

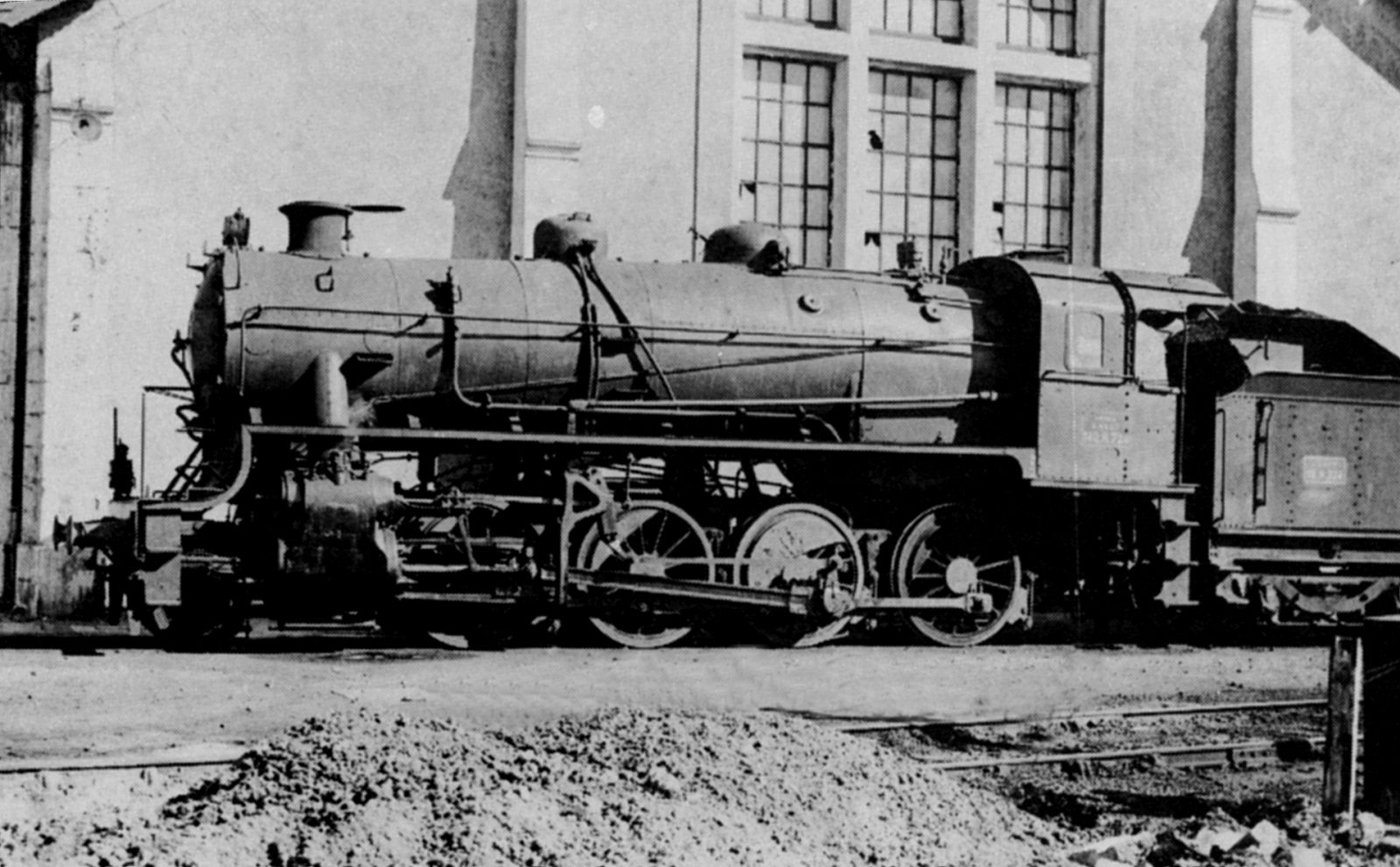

Des l'entre deux guerres et jusqu'aux années 50, les reines de Castres, ce sont surtout les “quatre mille", les 140 4001 à 4018 dont notre dépôt héritera peu à peu de la série complète. Premières 140 françaises, les 4000 Midi, compound a quatre cylindres, deviennent 4-140 A à 901 à 918 à la SNCF. Pour autant que nous puissions nous fier à nos documents, en 1936 Castres en gérait 17, la 18è étant a Carmaux. Peu après la guerre, les choses se compliquent: par exemple huit sont déclarées amorties en 1947, mais l'une d'elles (la 908) réapparaît sur une liste “susceptible d'être garée en AA (Attente d'Amortissement)” en 1948! A cette date, il en reste trois (ou quatre), menacées du même destin à l'échéance de 1951. Mais déjà la 908 bénéficie de la mention “machine prévue pour le musée des transports". En juillet 1951, dernières survivantes, la 908 et la 911 sont radiées.

Une autre série de machines est bien illustrée sur les photos que nous avons pu rassembler: les 230 1301 à 1370. Castres en géra en effet un parc important (20 en 1936), utilisées principalement aux trains de voyageurs, express ou omnibus. En 1938, Castres en abrite encore 19, renumérotées dans la série SNCF 4-230-B-601 à 670. En 1945, nous savons que les n° 630 et 622 sont garées à Castres en AA, les 609, 632 et 663 sont amorties en 1947, la 660 en 1948. Castres en gère à cette époque encore au moins une dizaine, mais il n'en reste plus aucune en 1954. La 4-230-B-164, tender 4-10 D 432, conservée pour le musée des chemins de fer, a rejoint sa consœur 4-140-A-908 à Mulhouse. Deux machines de notre dépôt au Musée: il y a de quoi pavoiser !

La fusion des exploitations PO et Midi en 1934, puis en 1938 la nationalisation, vont permettre l'arrivée à Castres de quelques machines exotiques: 040-114 à 139 (4-040 C SNCF) dont nous reçûmes, semble-t-il, trois unités; 040-141 à 258 (4-040 E), peut-être simplement de passage; 1230 901 à 906 (4 130 C); une 4-140 B (ex-PO) attestée en 1938, peut-être deux juste après la guerre... Quelques "Américaines" s'ajoutent à nos “Consolidation": les 140 “Pershing", 4200 Midi, devenues 4-140-D puis G SNCF, dont nous ignorons si elles vinrent en relais ou si Castres en fut titulaire, et surtout les “Alco" (140 4100 Midi,4-140 E puis H SNCF). Castres en gère jusqu'a 5 en 1954. Des 4-141- TA ex-PO (sans doute une seule) et 4-141 TB furent en revanche affectées chez nous peu après la guerre, parmi lesquelles quelques unes des machines que le PO avait abandonnées à l'Etat en 1934 (ex-3-141 TB). Castres en avait 3 en 1954. L`une d'elles (probablement la 707) sert de décor de fond à une photo de groupe prise, nous dit-on, en 1950. Enfin, diverses machines passent en relais à Castres. Nous croyons pouvoir citer les 230 1400 (4-230 A SNCF), les 221 1900; les 4-050-TA (puis TB) SNCF, et les magnifiques 4-240-TA qui assurèrent un temps le “Lamalou Express” entre Montauban et Bédarieux.

L'histoire d'un dépôt, c'est l'histoire de ses bâtiments, de ses machines, et c'est aussi l'histoire des hommes. La plupart des photographies que nous recueillons pieusement aujourd'hui ont été prises en amateur par ou pour ceux dont le dépôt était le lieu de travail. Comme il serait injuste de les oublier a présent! A son apogée (1929-37), le dépôt de Castres emploie 205 agents: 85 roulants et 120 sédentaires. En 1947, on recense 60 roulants, 125 sédentaires. Apres la libération, on remarque que quelques femmes, veuves d'agents tués pendant la guerre, sont embauchées par la SNCF. Sur les clichés les plus anciens, ce qui peut surprendre d'abord c'est le port des sabots! Midi de la France oblige, on note aussi la fréquence du béret, qui concurrence la casquette prolétarienne. Ici ou là, un chapeau dénonce une “huile” ou un bureaucrate. La fascination qu'exerce la locomotive joue ici aussi: la plupart des groupes sont photographiés avec les machines, confirmant le lien affectif qui les unit. Pourtant on remarque sur presque tous les clichés que les hommes sont graves. Les témoins, volontiers intarissables sur ce que fut leur vie et leur travail, comme les mineurs, comme les marins, n'oublient jamais combien il était dur.

Le dépôt, nous l'avons déjà dit, est fermé le 1er juillet 1957, le poste de traction le 1er janvier 1958. Les agents en activité à ces dates sont expatriés vers Toulouse: Les bâtiments abandonnés vont lentement se dégrader, utilisés comme entrepôt, comme silo à minerai, comme terrain de jeux plus ou moins interdits...

Les deux ateliers sont abattus à l'aube des années 90, la rotonde est en sursis, condamnée à brève échéance. Sa disparition, a l'heure même ou se développe le chantier de la rocade routière, pourra paraître comme aussi symbolique qu'avait été, il y a 130 ans, la naissance du dépôt de Castres...

Loco revue N° 572 . juillet/août 1994.

Avant la libération de Castres en août 1944.

La 230-1310 et la 140-4018 passent au distributeur de sable, fort caractéristique.

Plan du dépôt tel qu'il se présentait jusqu'en 1957. A droite, le bâtiment est celui d'un chantier distinct du dépôt : le Petit Entretien des wagons.

La rotonde du dépôt de Castres, après 1938 (vers 1950 ?)

Le nom de coketier se transforme vite en "cocotiers". Les cocotiers poussent en Afrique. La manutention du charbon ne vous laisse guère le teint pâle... une série de photos nous montre la cabane baptisée “Villa des Noirs". Et le jeu continue : depuis Tartarin, on sait bien qu'en penser, la même baraque se voit rebaptisée "Villa des Lions"!

Le château d'eau durant le terrible hiver 1956.

La 4-230 B 622 appartient ã une série qui assura express et omnibus jusqu'à leur disparition, en 1954.

Ces plans anciens conviendront aux modélistes à l'étroit !

Une 4-140 H, dont Castres gérait cinq unités en 1954.

Le territoire du Réseau du Midi qui, contrairement à une Idée en cours, ne correspond pas å celui de la région Méditerranée SNCF(1947/71).

ATTAQUE AU DÉPÔT : Archives départementales de la Haute-Garonne.

En MAI 1944 attaque du dépôt des machines par un groupe d'individus armés ; destruction par explosifs de l'autorail Toulouse-Mazamet.

Contexte : Police de sûreté contre les ennemis du régime (1937 - 1950) > Sous-fonds du commissaire principal, chef de la 8e brigade régionale de police de sûreté de Toulouse (1939-1950). > Répression des menées antinationales (1939-1944). > Tarn (1942-1944).

Sujet : gouvernement de Vichy. 1940-1944 / guerre 1939-1945 / police judiciaire / région / surveillance du territoire / communisme / anarchisme / résistance / crimes et délits / manifestation antinationale